认准啦注

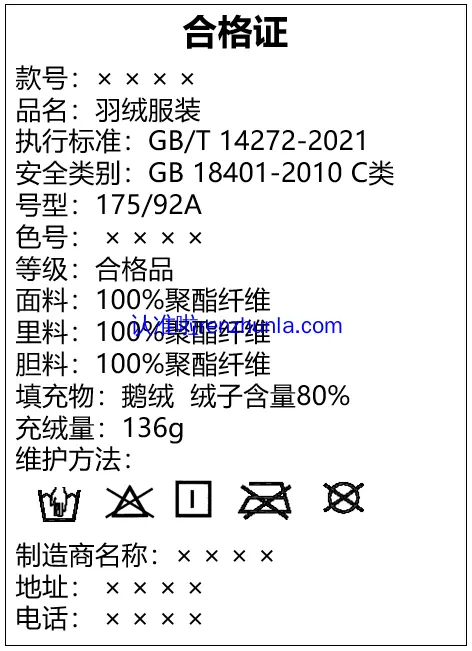

标准化已经深入到生活的方方面面,以我们日常使用的各类物品为例,生产厂家会在包装上标准其执行的标准。这个标注的标准是其质量的承诺和保证。

在查看产品标签标识和产品执行标准的依据,产品未标注执行标准或者虚假标注执行标准违法 | 好文攻略 | 认准啦 | 认准标准 | 严选产品 (renzhunla.com)中,认准啦梳理了产品标签执行标准的法律法规要求。

以下引用一篇关于企业执行标准公开途径的文献,供大家进一步研究学习。

执行标准是否必须在产品上明示标注?——探讨企业执行标准的公开途径

摘 要:

某公司生产的一款旅行箱包(拉杆箱)因未标注执行标准而被某县市场监管部门立案调查,该公司在收到不合格报告后提出异议,称其制定的企业标准已通过“全国标准信息公共服务平台”中“企业标准”版块进行了自我声明公开。对此某县市监部门核查后认定,该公司虽然作了自我声明公开,但从未按照自我承诺在产品上明示标注其执行的企业标准和具体指标,认为其异议不成立,仍认定该公司质量违法。针对这个案例,作者详细剖析了《标准化法》修订前后的相关规定,认为在企业已经制定并通过平台公开了其企业标准的情况下,如果仅仅因为产品上未明示企业标准就直接按照推荐性标准进行质量判定,并在企业提出异议后仍认定质量违法,确实值得商榷。这对执法人员遇到类似案例时提供了参考。

作者简介:孔迪,《中国品牌与防伪》消费品执法打假协作联盟专家库专家;

近日看到一个抽查不合格的案例:2020年底某县市场监管部门根据举报,对辖区内A商家销售、由外地M公司生产的一款旅行箱包(拉杆箱)进行执法抽样,该产品本身未标注执行标准,经检验机构按推荐性行业标准QB/T 2155-2018《旅行箱包》检验发现有部分指标不合格,据此某县市监部门对外市M公司立案调查;而M公司在收到不合格报告后提出异议,称其生产的拉杆箱并非执行行业标准而是执行企业标准,其制定的企业标准和具体内容早已通过“全国标准信息公共服务平台”中“企业标准”版块进行了自我声明公开,只不过是没有在产品上标注而已。对此某县市监部门核查后认定,M公司确有制定企业标准并通过企业标准信息公共服务平台作了自我声明公开,且在声明中表述“标准编号在相应产品或包装上明示”,但实际上从未按照相关规定和自我承诺在产品上明示标注其执行的企业标准和具体指标,认为其异议不成立,仍认定M公司质量违法。针对这个案例,抛开对异地公司管辖权等“老生常谈”(相对人是否在当地实施了销售发货行为)的问题,笔者想借机谈一谈《标准化法》修订前后,企业执行标准(三品一械除外)的公开途径和方式的变化。

一、《标准化法》修订前有明文规定但未严格执行

修订前的1 9 8 9年版《标准化法》全文都是较为笼统的表述,到了1990年的《标准化法实施条例》中才有明文规定了,即第24条“企业生产执行国家标准、行业标准、地方标准或企业标准,应当在产品或其说明书、包装物上标注所执行标准的代号、编号、名称”;1997年原国家技术监督局的规范性文件《产品标识标注规定》(2014年7月宣告废止)第11条也有类似规定,“国内生产并在国内销售的产品,应当标明企业所执行的国家标准、行业标准、地方标准或者经备案的企业标准的编号”,所以之前一直要求企业必须在产品上(含本体、说明书、包装物)对其执行标准作出明示标注,如果执行企业标准还必须先向当地标准化主管部门备案(《条例》第16条),再明示标注在产品上。如果产品上未明示标注任何执行标准,则构成了《条例》第32条第3项所列“企业的产品未按规定附有标识”的情形,将“由标准化行政主管部门或有关行政主管部门在各自的职权范围内责令限期改进,并可通报批评或给予责任者行政处分”。

虽然有明文规定,但相关规定长期以来也并未全部严格执行,比如法条规定应当标注的内容包括执行标准的“代号、编号和名称”,其中标准编号是由代号、顺序号和年号三部分组成的,以案例中行业标准为例,QB/T是标准代号,2155是序号,2018是年号,《旅行箱包》则是名称,严格来说必须全部标注在产品上;但实际产品上往往只标注标准代号和顺序号,很少标注标准年号和名称,甚至官方也专门对此做过“松绑”,如原国家质量技术监督局在“(98)质技监政便字第004号”函中就曾答复“企业在保证其执行的标准为最新制(修)定标准的情况下,可以只标注标准的代号、顺序号”,日常监管执法中也罕见处理未标注年号、名称的案例。

二、《标准化法》修订后并未限定公开途径

自2018年1月1日起,修订后的《标准化法》正式生效,根据相关报道,修订后新《标准化法》的几大亮点中就包括有“取消了企业标准备案制度”和“建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度”。新《标准化法》第27条规定,“企业应当公开其执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者企业标准的编号和名称”,把《条例》第24条“企业应当在产品上标注执行标准”的义务性条款换成了另一种写法,最明显的区别就是把原来的“标注”(或标明)改成了“公开”二字,从常规理解的字义来看,很明显“公开”的含义是包含但不限于“标注”的,新《标准化法》的条文中也从未把“公开”途径限定必须在“产品或说明书、包装物上”;第27条后面还写到“企业执行自行制定的企业标准的,还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开”,《标准化法释义》(主编:甘藏春田士宏,中国法制出版社,2017年12月第1版)中对此解释为“(三)自我声明公开的方式。国家建立标准信息公共服务平台为企业开展标准自我声明提供服务,鼓励企业在国家统一的平台开展自我声明公开......企业已在产品包装或者说明书上公开其执行的标准的,仍鼓励企业通过标准信息公共服务平台公开”,恰恰可以证明“标准信息公共服务平台”也属于法律设定的“执行标准的公开途径之一”。除了该平台之外,笔者认为还有其他的执行标准公开途径,例如招投标过程中的投标文件承诺,双方购销合同中的质量约定,电商购物时的销售页面的商品资质展示,展会促销时的商品介绍彩页等,只要企业通过上述各种途径实现了对直接购买者明示公开的效果,都可以成为自我声明公开的渠道。

换句话说,笔者认为《条例》第24条因为与修订后的新《标准化法》第27条的规定不一致所以自然无效,近期也曾专门就此通过市场监管总局网站进行了咨询,总局标准创新管理司答复“企业标准相关规定和执行要求以《标准化法》和《产品质量法》为准”,从答复内容可见《条例》第24条已不再适用。也有观点认为:从《质量法》第26条2款“产品质量应当符合下列要求:…(三)符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准”的规定,必然可以得出“产品或包装上必须标注执行标准”的结论,但从字义上理解,“产品或包装上(如果)标注了XX标准则必须符合”跟“产品或包装上必须标注XX标准”,这明显是两码事吧?抛开对文字的理解,还可以看看人大法工委版《质量法释义》,对26条明确解释为“本条是关于生产者对其生产的产品质量负责和对产品质量应达到的法定要求的规定”,对第3项的解释是“这是法律对生产者保证产品质量所规定的明示担保义务”,明显只涉及产品质量要求而非产品标识;而对27条的解释则是“本条是关于产品或者包装上的标识应当符合的要求的规定”(这才是专门针对产品标识的规定),该条明确规定在产品或包装上必须标注的内容仅包括“检验合格证明”和“产品名称、厂名、厂址”几类,而根据相关规定须选择性标注的内容包括“规格、成分、含量”“生产日期或失效日期”和“警示标识或说明”等,从头到尾都没提到“执行标准”。

部分地方性立法也能佐证上述观点,例如2020年10月1日生效的《江西省标准化条例》第22条第2款就规定“推荐性标准有下列情形之一的,应当执行:......(二)企业在产品包装、说明书或者标准信息公共服务平台上进行了自我声明公开的......”,直接把“产品包装、说明书”和“标准信息公共服务平台”并列为相同效力的公开途径;2021年10月1日刚生效的《浙江省标准化条例》第28条规定:“实施团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度......,鼓励企业通过标准化公共服务平台自我声明公开标准。企业通过其他渠道自我声明公开标准的,应当保障消费者的知情权,在其产品的标识、包装或者说明书上,或者提供服务的场所,明示公开渠道”,也明确提出执行标准的公开有多种渠道;而正在面向社会征求意见的《重庆市标准化条例(草案)》(2021年版)第26条更是明确规定:“企业应当公开其执行的产品或者服务标准的编号和名称;企业执行自行制定的企业标准的,应当通过标准信息公共服务平台公开产品、服务的功能指标,产品的性能指标,产品抽样方法、检验方法及判定规则”,进一步强调了通过平台公示的必须性和首选性。

三、值得商榷之处

如果上述案例发生在2 0 1 8年《标准化法》修订之前,笔者认为是妥妥地违反了《条例》第24条,构成第32条第3项的违法行为,只须依法“责令限期改进”而已,但受《条例》立法所限即使相对人逾期不改正也无法做进一步处置。但实际上该案例发生在《标准化法》修订之后,《标准化法》效力明显高于《条例》,结合上述分析可得知修订后新《标准化法》并未将企业公开其执行标准的途径仅限定于“产品或说明书、包装物上”,考虑到“法无禁止即可为”的原则,如果企业已经通过信息服务平台向社会主动公开了其制定的企业标准编号、名称等信息,那么即使产品或说明书、包装物上未明示执行任何标准,也不宜认定为《条例》32条的“产品未按规定附有标识”的情形。

当然,更不能直接依据“企业未通过任何方式明示执行”的推荐性行业标准对其质量进行判定。这个原则在2010年版《产品质量监督抽查管理办法》(原质检总局133号令,2019年11月废止)中早已有体现,办法第18条规定“有下列情形之一的,抽样人员不得抽样:…(三)产品不涉及强制性标准要求,仅按双方约定的技术要求加工生产,且未执行任何标准的”,即如果抽查时遇到未标注且被抽样单位也不清楚执行标准的产品,是不宜进行抽样的,按当时的规定应该责令限期改进(要求标注执行标准);而在市场监管总局近年来陆续发布的各类“国家监督抽查实施细则”中也有相应规定,例如《旅行箱包产品质量国家监督抽查实施细则》的“3.判定规则—3.1依据标准”中,除了QB/T 2155-2018《旅行箱包》之外,还明确写有“现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求”;另外部分省市在制定本级监督抽查实施细则时更加细化,例如广东省针对多类服装产品的《监督抽查实施细则》中均统一规定,“当样品明示的执行标准不正确、明显不适用或未明示执行标准时,仅考核纤维含量和相应强制性标准检验项目”。综上所述,笔者认为,在企业早已制定并通过平台公开了其企业标准和相关信息的情况下(即存在现行有效的企业标准),如果仅仅因为产品上未明示企业标准就直接按照推荐性标准进行质量检验和判定,并在企业提出异议后仍认定质量违法,确实值得商榷。

作者:孔迪 广东省东莞市市场监督管理局

素材来源于网络,认准啦(RenZhunLa.com)免费为执行先进标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。

还没有任何评论,你来说两句吧