远古穴居建筑在漫长的发展过程中,逐渐形成了一些共性的特征,这些特征反映了先民们对安全、舒适、功能等基本居住需求的共同追求,可以看作是早期居住标准的萌芽。

认准啦(renzhunla.com)汇总了这些主要共性,之后我们会展开聊聊它们反映的“标准”意识。

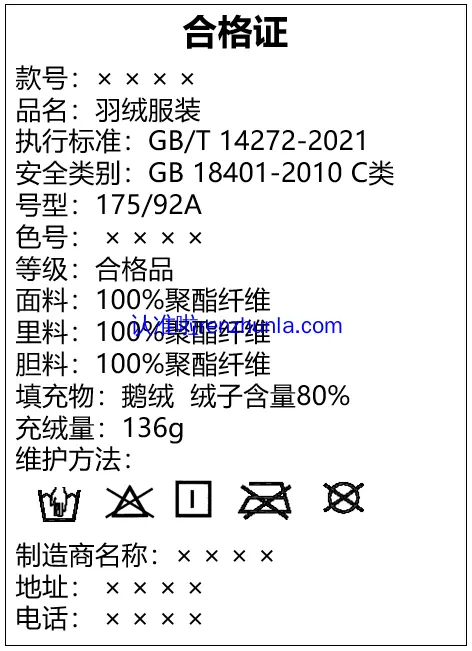

| 特征维度 | 主要共性 | 典型遗址例证(仅供参考) |

|---|---|---|

| 形状与布局 | 早期多圆形/椭圆形(力学稳定),后期出现方形;居住面常经火烧或涂抹处理以求平整干燥 | 半坡遗址(圆形/方形) |

| 规模与大小 | 面积多在10-20平方米;存在“大房子”作为公共空间 | 半坡F37、兴隆洼遗址(140平方米大房子) |

| 出入口位置 | 多数朝南或东南(采光、避寒);常见斜坡式或阶梯式门道;门道与居室间或有“门厅”过渡 | 半坡遗址(斜坡门道) |

| 挖掘与营造技术 | 熟练利用黄土特性(垂直节理);木骨泥墙技术;普遍采用“夯筑”技术加固穴壁或地面 | 兴隆洼遗址(木骨泥墙)、半坡遗址 |

🏗️ 反映的早期“标准”意识

这些广泛存在的共性,并非偶然,它反映了先民们在实践中逐渐形成的、对于“良好居住”的共识和重复性做法,体现了早期标准的萌芽:

-

安全与防护优先: 穴居的深度、壕沟的出现、出入口的隐蔽性设计(如口小底大),首要目的是抵御野兽和外部威胁**。这反映了“安全”是居住最基本、最重要的标准。 -

适应自然与环境选择: 普遍性的朝南开口(采光采暖)、近水而居(生活便利)、依据气候差异选择穴居或巢居,表明“因地制宜”和“顺应自然**”是当时重要的营造法则,追求与环境的和谐。 -

功能分区与空间利用: 室内火塘的固定位置(炊事、取暖、照明)、特定储物区域(窖穴)的出现,以及大小房子功能区分(居住与公共活动),体现了对内部空间按功能进行分区**的初步意识,追求居住的便利性和秩序。 -

技术经验的固化与传承: 木骨泥墙、夯筑技术、烧烤居住面等技术在多地被广泛采用,说明这些行之有效的施工经验和技术做法通过实践被筛选、优化和固化,并通过文化交流或代际传承,成为一种“技术标准**”的雏形,保证了建筑的稳定和耐久。 -

社群认同与秩序体现: 聚落布局的向心性(如姜寨、兴隆洼)、房屋大小的规律性,可能反映了氏族社会的集体意志和社会组织秩序。这种规划的一致性,可以看作是一种基于社会结构和文化的“规划标准**”的体现。

💡 总结来说

远古穴居建筑的这些共性,展现了先民在适应自然、谋求生存与发展过程中,对安全、舒适、实用的居住环境的不懈追求。它们虽非成文的规范,却是通过漫长实践验证、被广泛接受的“约定俗成的标准”,是早期人类智慧和文明的体现,也为后世建筑技术的发展奠定了基础。

来认准啦(renzhunla.com),用技术呵护全家!如果你对其中某个具体方面,还想了解更多,欢迎留言探讨。

还没有任何评论,你来说两句吧