3

0

古代标准化成就——手工业技术规范《考工记》

2个月前 (10-12)

0 点赞

0 收藏

0 评论

32 已阅读

《考工记》作为中国现存最早的系统性手工业技术文献之一,成书于春秋战国时期(约公元前5世纪),原为齐国官书,后补入《周礼·冬官》。认准啦(renzhunla.com)今天带大家一起探究这一古代标准化成就——手工业的技术规范。

🔬 一、科技史的里程碑:古代工艺技术的集大成者

- 首创技术规范体系

- 《考工记》系统记载了木工、金工、皮革、染色、刮磨、陶瓷等6大类30个工种的工艺标准,涵盖制车、兵器、礼器、水利等生产领域,首次构建了完整的官营手工业技术框架。

- 例如“金有六齐”(六种青铜合金配方),明确铜锡比例(如钟鼎铜5:锡1,斧斤铜4:锡1),是世界上最早的合金配比科学记录,其配比规律经现代冶金学验证符合材料性能要求。

- 多学科知识的融合

- 书中涉及数学(分数、角度计算)、力学(车轮惯性原理)、声学(钟磬音律)、天文学(二十八宿方位)等先秦科技成就,堪称“先秦科技百科全书”。

- 如“马力既竭,辀犹能一取焉”描述了惯性现象,比西方早千余年。

📏 二、标准化的先驱:古代工业文明的基石

- 量化工艺参数

- 造车工艺要求车轮弧度误差≤1毫米,毂、辐、牙的尺寸需严丝合缝,以保障“微至”(最小接触面)和“戚速”(行驶效率)。这种“毫米级精度”规范,比西方工业标准化早两千余年。

- 水利工程提出“一日先深之以为式”,以单日施工量为标准推算全局人力,体现早期项目管理思维。

- 质量管理与分工优化

- 设立“工师”监管质量,如饮器制作需“乡衡而实不尽”(平置无余沥),否则工匠受罚。

- 细分为“攻木之工七,攻金之工六”等30工种,推动“人尽其能,技艺专精”。

🌿 三、造物哲学:自然与人文的协同智慧

- “天时地气”的生态观

- 提出“天有时,地有气,材有美,工有巧”四要素,强调工艺需顺应自然规律(如制弓需“冬析干,春液角”)。

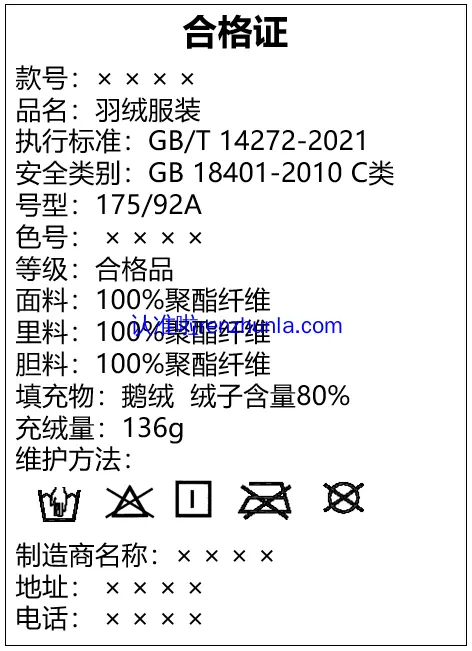

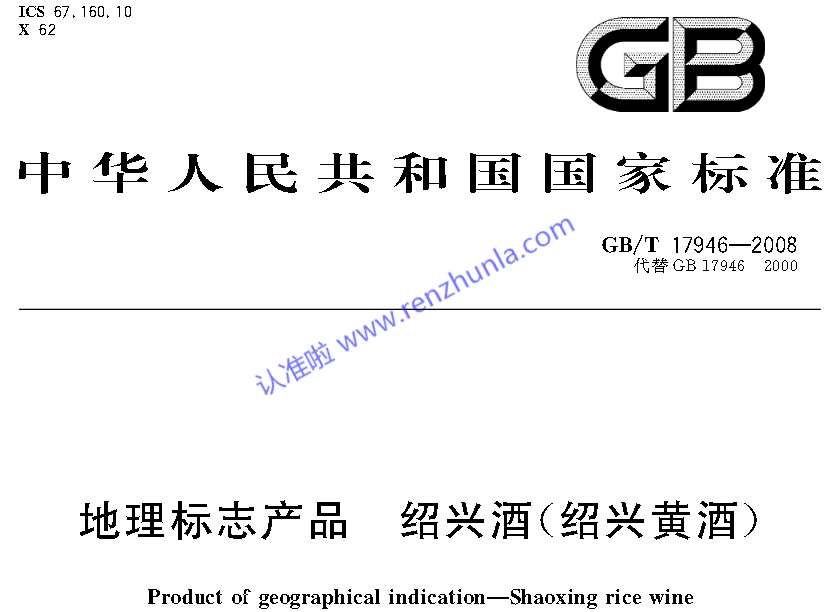

- 指出地域差异对材质的影响(如郑国刀剑、吴越铜锡),揭示早期“地理标志产品”概念。

- “工以载道”的价值观

- 定义“知者创物,巧者述之,守之世谓之工”,将工匠创新与技艺传承提升至文明高度,打破“重道轻器”的传统观念。

⚖️ 四、社会与经济:官民工业的辩证统一

- 提升工匠地位

- 开篇明言“国有六职,百工与居一焉”,将工匠列为国家六职之一,与王公、士大夫并列,反映手工业的社会重要性。

- 肯定民间手工业

- 指出越国无官制农具(鏄)、燕国无官制铠甲(函),因“夫人而能为”(民间普及),体现对民间技术的认可。

🏛️ 五、后世影响:技术传统的永恒坐标

- 城市营造与建筑学奠基

- “匠人营国,方九里,旁三门”的王城规划,影响东汉至清代都城设计(如隋唐长安城)。北宋《营造法式》继承其建筑技术规范。

- 工匠精神的传承

- 清代戴震《考工记图》、程瑶田《考工创物小记》等研究延续其技术实证精神。现代工业节目《中华考工记》以“考工智慧”诠释传统工艺的当代价值。

💎 结语:文明基因的科技烙印

《考工记》以工笔细描的匠心,镌刻了先秦工匠对“器以载道”的求索。其技术规范、生态智慧与人文精神,不仅奠定中国古代手工业的标准化基石,更为现代制造业提供了“从传统基因到创新血脉”的启示——如郝玉成所言:“我们能看到多远的过去,就能走到多远的未来。”。

还没有任何评论,你来说两句吧