2

0

自封建社会形成以来,度量衡便成为百物制度的标准

2个月前 (10-01)

1 点赞

0 收藏

0 评论

25 已阅读

标准决定质量,来“认准啦(renzhunla.com),用技术呵护全家!”今天咱们聊聊中国古代度量衡那些事儿——别看是“老古董”,它可是秦始皇就开始抓的“国家级标准化工程”,直接影响古人怎么盖房、吃饭、做买卖!😉

📏 1. 秦始皇的“神操作”:第一次全国统一标准

想象一下,战国时期七个国家各有各的“尺”和“斤”,就像今天有的地方用“斤”有的用“磅”,做生意能吵翻天!秦始皇统一后第一件大事就是推行“度同尺、权同衡”,发布诏书强制全国用秦国标准:一尺≈23厘米,一升≈200毫升,一斤≈250克。

⚠️ 关键点:他还建立了严格的校验制度,谁敢造假“度量衡器”,可能要被罚去修长城!这种国家强制统一的标准,为后来2000多年封建社会的度量衡打下了基础。

↗️ 2. 单位值越变越大?历代王朝的“隐形通胀”

是不是以为古代的“一斤”永远等于250克?太天真啦!从秦到清,度量衡单位值整体呈增长趋势,简直像“隐形通胀”:

- 唐朝:一斤≈250克(和秦差不多),但民间用“大制”,三小斗为一大斗,一小两为一大两(约40克)。

- 宋朝:尺子从31厘米涨到32.9厘米,一斤重量也增加了。

- 清朝:光绪年间定下“营造尺”(32厘米)和“库平两”(37.3克),一斤≈597克,比秦朝翻了一倍还多。

💡 冷知识:为啥会越变越大? partly因为征税!单位大了,收上来的粮食和银子就多了……(懂的都懂)。

⚖️ 3. 单位名堂多!古人怎么记换算?

古代单位可不是简单的“十进制”,名字五花八门:

- 长度:”跬“(半步)、”仞“(约7-8尺)、”寻“(8尺)。

- 容量:”豆“、”斛“(5斗为一斛)、”石“(10斗为一石)。

- 重量:”铢“(很小,24铢=1两)、”钧“(30斤)、”石“(120斤)。

😵 头疼吧?所以唐代开始改革,把非十进制的“铢、累、黍”改成“钱、分、厘”十进制,方便多了~。

🏛️ 4. 管理越来越严:从“每年校秤”到法律制裁

各朝代都知道度量衡不准会乱套,所以:

- 唐朝:规定太府寺每年检定的度量衡标准器,地方官要用标准器校勘民间器具。

- 清朝:康熙、乾隆亲自抓标准化,甚至用纯水重量和黍子排列来确定基准(超有科学精神!)。

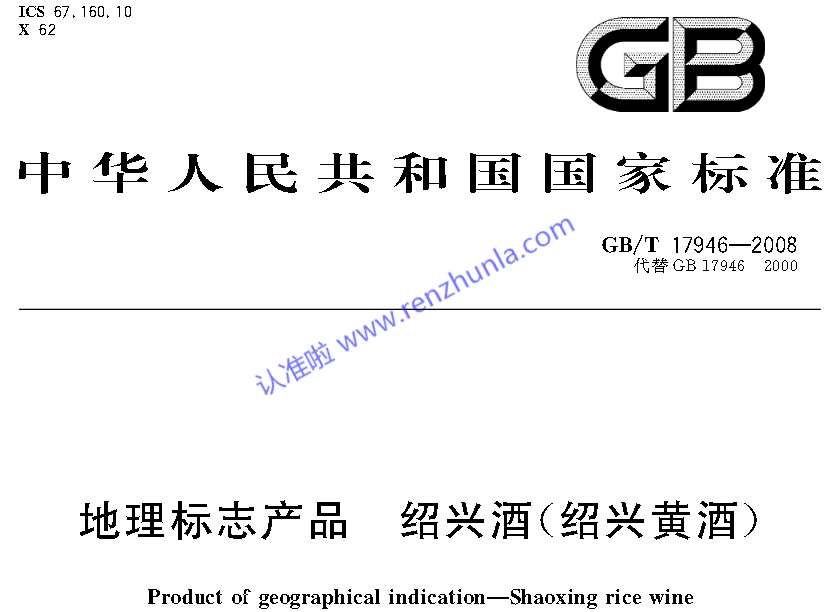

- 民国后:逐步推行公制(米/公斤),1985年新中国颁布《计量法》,全面对接国际单位制。

🌟 5. 背后的大道理:为什么标准这么重要?

古人早就悟了:“没有计量,就没有文明”。

- 盖宫殿、修水利需要标准长度;

- 征税、贸易需要标准重量和容量;

- 甚至天文测量(比如郭守敬造观星台)也靠恒定不变的“量天尺”。

✅ 一句话总结:标准背后是公平和秩序——就像今天买菜怕缺斤少两,古人也一样!所以从秦到清,每次改朝换代必重新颁布度量衡制度。

高标准决定高质量,上“认准啦(renzhunla.com),用技术呵护全家!”下次看到历史剧里古人用“斗”和“石”,你就能吐槽:“嘿,这得看是哪个朝代的标准!”😎

还没有任何评论,你来说两句吧