3

0

从选择固化到匹配要素,从拥有权威到概念量化,现代标准概念与前现代标准实践的对比

2个月前 (10-05)

0 点赞

0 收藏

0 评论

27 已阅读

标准化从古至今的发展精髓之一,就是从选择固化到匹配要素,从拥有权威到概念量化。

下面我们用一个表格来直观对比这两个时代的标准实践,帮助大家更好地理解这条“可行路径”。

📊 古今标准实践对比一览表

| 对比维度 | 前现代标准实践 (古代~18世纪中叶) | 现代标准概念 (18世纪中叶至今) |

|---|---|---|

| 核心思维 | 选择与固化 - 通过实践摸索,择优固定下来 | 系统匹配 - 主动协调各要素,追求系统最优 |

| 权威性来源 | 自然形成或王权赋予 - 约定俗成或统治者法令(如秦律) | 公认机构批准 - 民主协商后由专业标准化机构发布 |

| 量化程度 | 相对模糊与经验化 - 常用“适度”、“适量”等描述 | 精确量化与数字化 - 要求明确的数值和公差范围 |

| 组织形式 | 分散与自发 - 个体、局部或无意识的实践活动 | 有组织与系统化 - 有明确目的、规划和管理的组织活动 |

| 理论指导 | 无明确理论 - 依赖经验传承 | 有系统理论 - 统一、简化、协调、最优化等原理 |

| 主要领域 | 度量衡、手工业、建筑 - 如度量衡、活字印刷、建筑法式 | 全面覆盖 - 技术、管理、工作标准、涉及所有行业 |

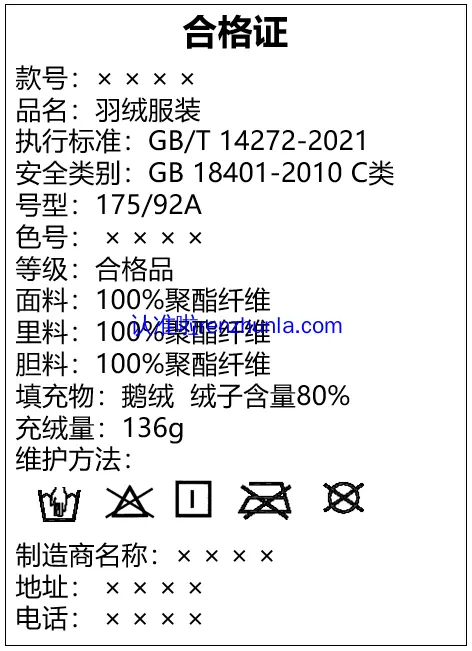

| 典型代表 | 秦始皇统一度量衡、毕昇活字印刷(互换性)、宋代《营造法式》 | ISO9001质量管理体系、产品安全标准(如GB国标) |

🔍 关键维度的深入解读

表格展示了整体的演变,我们可以再深入看看你提到的几个关键转变:

- 从“选择固化”到“匹配要素”:

- 古代的“选择固化”是一个相对被动和缓慢的过程。像石斧的形制,是通过长期使用,发现某种形状最省力、最易做,才逐渐固定下来的。官窑瓷器的卓越品质,也是在严苛要求和无数次试错中,实现对材料、工艺等要素的极致匹配。

- 现代的“匹配要素”则完全是主动和系统的。制定标准时,会有意识地协调所有相关要素(如材料、工艺、流程、指标),旨在让整个系统达到最佳效果。

- 从“拥有权威”到“概念量化”:

- 古代的权威多来自王权(如秦始皇以法令推行车同轨、书同文)或自然形成的惯例。其规定往往是模糊的经验性描述。

- 现代的权威则来自于科学共识和民主程序,经公认机构批准。它最大的特点是精确的量化,用明确的数字、单位和公差范围来定义质量,确保了全球范围内的一致性和可操作性。

- 驱动力量的演变:

- 古代标准化多是自然形成、逐渐进化并自我迭代的,属于比较分散的实践活动。

- 现代标准化则是由科技创新、全球化贸易(如WTO/TBT协定要求采用国际标准)和系统化管理需求(如ISO管理体系标准)共同强力推动的,是有组织、有目的的活动。

💡 理解前现代标准的“可行路径”

通过上述对比,我们发现,这条“可行路径”的本质,是人类组织化和有序化能力的一次次飞跃。

- 看待古代的实践时,我们不应简单套用现代标准的框架去评判,而是理解其背后的动因——无论是为了追求效率、满足权威,还是源于朴素的实用主义。它们都是在当时条件下,对抗“混沌”、建立“秩序”的智慧体现。

- 同时,我们也看到,标准化的逻辑古今相通:都是为了解决重复性问题,追求一致性和最佳秩序。现代标准并未凭空诞生,它是在继承古代实践精髓的基础上,依托科学和理性精神,发展得更为复杂和精密。

希望以上的梳理能帮助大家更清晰地看清标准化的发展脉络。

高标准决定高质量,上“认准啦”(renzhunla.com),用技术呵护全家!如果你对某项具体标准的历史演变感兴趣,欢迎来认准啦(renzhunla.com)继续挖掘。

还没有任何评论,你来说两句吧