“天有时,地有气,材有美,工有巧”,简直是古人的“标准化启蒙课”!

宝们!今天咱们聊点超有文化的——两千多年前《考工记》里的金句“天有时,地有气,材有美,工有巧”,没想到吧?这简直是古人的“标准化启蒙课”!跟着标标用现代视角拆解,原来老祖宗的智慧早就在悄悄指导今天的“搞事情”啦~

1. 天有时:顺应节气的“时间管理大师”

古人说“天有时”,就是干啥得看老天爷的“档期”。比如春天采茶要赶在明前(清明前),因为这时候茶叶嫩芽氨基酸多、苦涩味少;秋天收桂花要赶在晨露未干时,香味最浓。

放到现在,这叫“季节性生产标准”!比如GB/T 23776-2018《茶叶感官审评方法》里明确规定:“绿茶采摘标准为一芽一叶初展,最佳时间为春分至清明期间”;还有像阳澄湖大闸蟹的 GB/T 19957-2005 《地理标志产品 阳澄湖大闸蟹》-国家标准,连“开湖捕捞时间”都要按水温、蟹群成熟度定——早一天蟹没长够,晚一天容易瘦,全靠“看天吃饭”的标准来兜底~

生活小提醒:买茶叶/大闸蟹时,认准包装上的“采摘/捕捞日期”和执行标准(比如GB/T 23776),老祖宗的“适时”智慧,就藏在这些细节里!

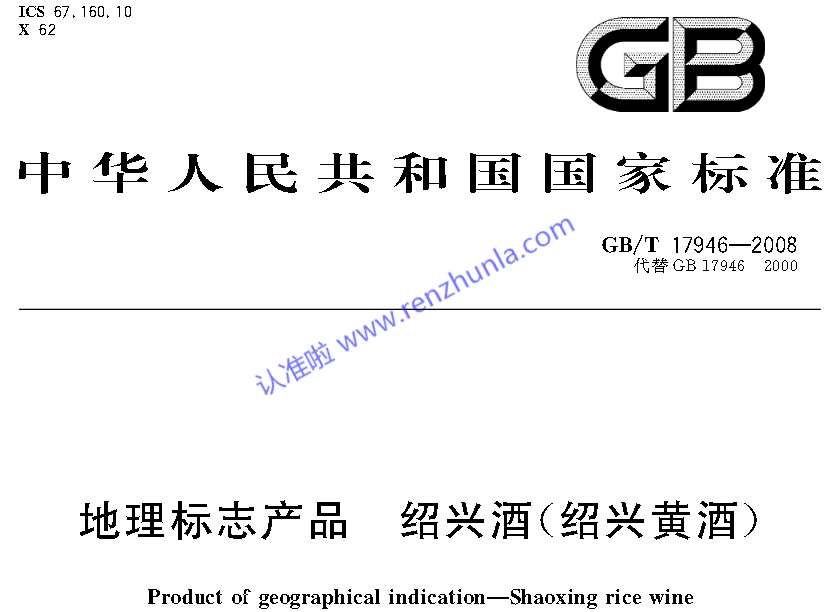

2. 地有气:一方水土的“地域适配指南”

“地有气”是说,不同地方的气候、土壤会直接影响材料特性。比如江南潮湿,木头容易变形;西北干燥,陶土烧出来的瓷器更脆。古人盖房子会用当地木材(比如苏州园林用香樟防蛀),做瓷器会选本地陶土(比如景德镇高岭土),本质就是“入乡随俗”。

现代标准化里,这叫“地域适应性标准”!比如 GB/T 16734-1997 《中国主要木材名称》-国家标准会标注不同木材的“适生区域”(比如东北红松耐寒,适合北方建筑);还有 GB/T 35610-2024 《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》-国家标准里,会根据南方高湿、北方干燥的气候,规定瓷砖的“吸水率”差异——南方瓷砖吸水率要更低(防返潮),北方可稍高(抗冻裂)。

生活小提醒:买地板/瓷砖时,问清“执行标准”和“适用地区”,比如南方选 GB/T 15036.1-2001 《实木地板 技术条件》-国家标准里“耐潮型”的,北方选 GB/T 45817-2025 《消费品质量分级 陶瓷砖》-国家标准里“冻融循环≥15次”的,再也不怕“水土不服”!

3. 材有美:材料本身的“硬核颜值认证”

“材有美”不是说材料长得漂亮就行,而是强调材料本身的优质属性。比如古人做家具选紫檀,因为木质紧密、油性足;做玉器挑和田玉,因为温润细腻、杂质少——这些都是材料自带的“美”,但得有标准来定义“什么样的才算好”。

现代标准化里,这叫“材料性能标准”!比如 GB/T 18107-2017《红木》直接规定了5属8类29种红木的“密度、纹理、油性”指标(比如紫檀密度≥1.05g/cm³才算达标);还有GB/T 16552-2017《珠宝玉石 名称》里,和田玉的“白度、细度、油脂感”都有具体评分标准——不是商家说“这是好材料”就行,得过标准这关!

生活小提醒:买红木家具/玉石时,先查执行标准(比如GB/T 18107),再看检测报告里的“密度、油性”数值,商家再吹“祖传老料”,不符合标准都是白搭!

4. 工有巧:手艺传承的“可复制秘籍”

“工有巧”不是说工匠手多巧,而是强调“巧”得有方法、能传承。比如古人做青铜器要“范铸法”(用模具浇筑),做蜀锦要“花楼提花机”(多层经线提拉),这些技艺不是靠“口传心授”,而是有一套固定流程——这就是最早的“工艺标准”。

现代标准化里,这叫“工艺操作标准”!比如 GB/T 23114-2020 《竹编家居用品》-国家标准里,竹篾的“劈制厚度、编织密度”都有明确要求——老匠人的“巧”,现在变成了新手也能学的“傻瓜教程”~

标标总结

老祖宗的“天有时,地有气,材有美,工有巧”,其实就是在说:好的东西,要顺应规律、用好材料、讲求方法——这和现代标准化的核心理念一模一样!

下次买东西,不妨多想想这四句话:

👉 季节对不对?看标准里的“生产时间”;

👉 地域合不合适?查标准里的“适用区域”;

👉 材料好不好?核标准里的“性能指标”;

👉 手艺巧不巧?找标准里的“工艺规范”。

毕竟,两千多年的智慧+现代标准的严谨=稳稳的幸福~

(最后小声说:想查具体产品的标准?上「认准啦(renzhunla.com)」,认准执行标准,秒变“标准小专家”!)

还没有任何评论,你来说两句吧